電子發燒友網報道(文/吳子鵬)日前,臺積電董事長魏哲家宣布,將在美國新增 1000 億美元投資。他指出,臺積電已承諾建造 3 座半導體制造廠,后續還計劃新建 3 座半導體廠、2 座先進封裝廠以及 1 座研發中心。

據統計,臺積電在美國的投資總額將達 1650 億美元。此次新增的 1000 億美元投資,疊加此前規劃的 650 億美元,使其成為美國歷史上最大的單項境外直接投資案。分析人士認為,臺積電此舉迫于美方壓力。特朗普曾表示,若臺積電在臺灣地區生產芯片再運往美國,未來可能被征收 25%、30% 甚至 50% 的關稅,且關稅只會提高;而若在美國生產,則完全免征關稅。

臺積電赴美:從抗拒到迂回

此前報道顯示,臺積電在美國建廠成本遠高于亞洲,約為臺灣地區的兩倍,勞動力、能源和原材料等成本高昂。而且,此次投資缺乏明確的補貼支持。分析認為,這可能會稀釋臺積電的長期毛利率,影響企業盈利能力,給其帶來較大財務負擔。然而,從臺積電目前的態度來看,已轉為積極響應。

在美國最初半招攬半脅迫臺積電赴美建廠時,臺積電態度極為抗拒。臺積電創始人張忠謀曾公開批評赴美投資 “昂貴、浪費又徒勞無功”,董事長魏哲家亦用 “一把鼻涕一把眼淚” 形容建廠困難。2023 年底,臺積電宣布美國首座先進制程芯片廠將推遲投產,并公開質疑美國投資計劃的經濟可行性,彼時其抗拒情緒幾乎達到頂峰,而當時臺積電實際投資僅為前期的 120 億美元。

如今,臺積電赴美投資從最初的 120 億美元,先是擴大到 650 億美元,隨后又追加 1000 億美元。這一轉變受多種因素影響。關稅政策方面,特朗普政府以關稅 “大棒” 威脅,揚言對外國生產的半導體增加 25% 關稅,甚至可能對臺灣地區生產的芯片加征 100% 關稅,迫使臺積電為規避關稅風險而加大赴美投資。

同時,也有對客戶支持的考量。蘋果、英偉達、高通等美國大客戶對先進芯片需求巨大,臺積電在美國投資建廠,可更靠近客戶,縮短供應鏈周期,更好滿足客戶需求,進而增強與這些大客戶的合作關系。目前,臺灣方面已解除先進制程限制,不再約束臺積電在外建先進制程工廠,將決策權完全交予臺積電,由其根據自身技術發展自主決定。雖然臺積電前期建廠成本高昂,但有望通過大客戶訂單彌補部分損失,財務狀況或與面臨高關稅時相近。

此外,臺積電若不主動出擊,可能被迫接手英特爾的制造工廠。此前美方曾放出讓臺積電入股英特爾的消息,且有獲取臺積電技術的意圖。臺積電為避免與英特爾合作導致技術過度被滲透,通過大規模投資彰顯自身在美國市場的獨立性和重要性,在一定程度上降低技術合作風險。從這個層面看,臺積電將先進工廠建在美國,雖生產基地發生變化,但技術仍掌握在自己手中。

因此,有分析師認為,臺積電赴美可緩解關稅危機,且 “比被迫接管英特爾工廠更具可控性”。不過,美國建廠成本為臺灣地區的 2 - 4 倍,工程師短缺、供應鏈不完善等問題將持續壓縮利潤率。

芯片制造的又一次轉移?

目前,美國仍是全球最大的半導體市場。據半導體行業協會(SIA)數據,2024 年 11 月全球半導體銷售額為 578.2 億美元,美國地區銷售額達 195 億美元,占全球芯片銷售額的 33.7%,位居第一。另外,市場調研機構 Counterpoint 發布的報告顯示,在 2024 年全球前十大半導體品牌廠商排名中(不包含代工廠),美國企業高通占 5.6%、博通占 5%、英特爾占 4.9%、美光占 4.8%、英偉達占 4.3%、AMD 占 4.1%、西部數據占 2.5%,10 家中有 7 家來自美國,合計占比高達 27.2%。

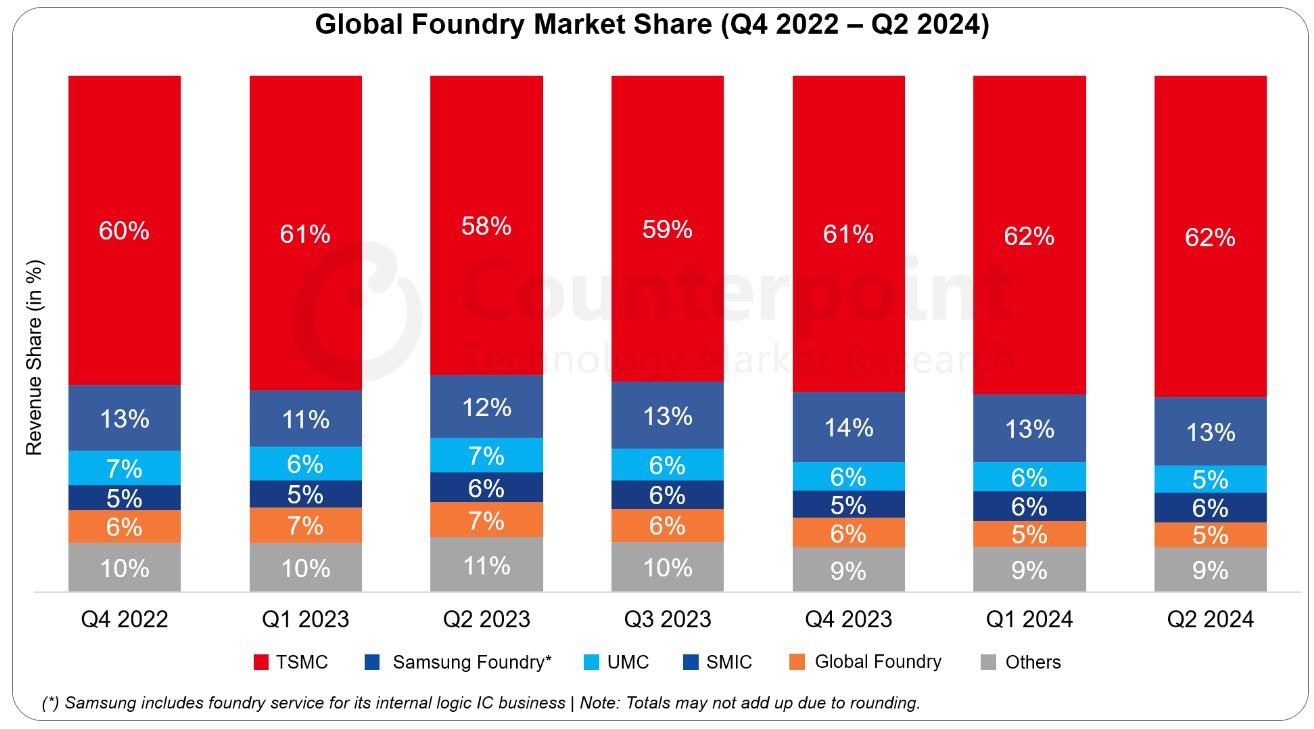

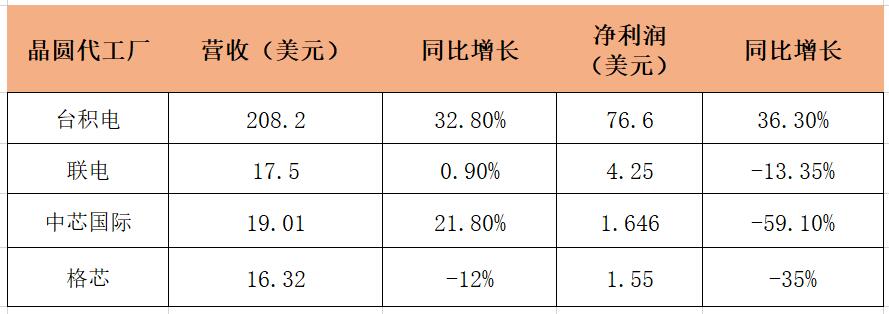

臺積電作為全球晶圓代工的龍頭企業,統計數據顯示,2024 年其在全球晶圓代工行業占據 62% 的市場份額,預計 2025 年這一數字將進一步增長至 66%。從投資規模來看,即便臺積電是全球晶圓代工龍頭,1000 億美元也是一筆巨額投資。作為參考,臺積電 2024 年的資本支出為 297.6 億美元。因此,臺積電在美設立研發中心和大規模建廠,可能導致臺灣地區半導體先進制程研發與技術加速外移,削弱臺灣地區在半導體領域的核心競爭力,使其面臨產業 “空心化” 風險。同時,臺積電在日本、歐洲的投資預計也會受到影響。

那么,這是否意味著全球晶圓代工產業正朝著美國進行新一輪轉移呢?

歷史上,晶圓代工產業經歷了三次重大轉型。第一次是 20 世紀 70 年代 - 90 年代,從美國轉移至日本。當時美國半導體產業面臨日本的激烈競爭,日本政府出臺一系列政策,如 1976 年啟動的 VLSI 計劃,政府注資 3.2 億美元聯合東芝、日立等企業攻關半導體技術,同時限制外資持股,為本土企業提供市場保護。巔峰時期,日本產能占全球 DRAM 產能的 80%。

第二次是 20 世紀 80 年代 - 90 年代,從日本轉移至韓國和中國臺灣地區。隨著全球經濟形勢變化和產業競爭加劇,日本半導體產業逐漸暴露出過度依賴單一市場等問題。韓國和中國臺灣地區抓住機遇,積極發展半導體產業,這次轉移成就了臺積電和三星的晶圓代工業務。

第三次是 2010 年至今,向中國大陸轉移。隨著中國大陸經濟快速發展,對半導體需求不斷增加,加之國家政策大力支持和資本大量投入,中國大陸半導體產業迎來快速發展機遇。在此過程中,中芯國際、華虹等中國大陸晶圓代工廠商不斷提升技術水平和產能,市場份額逐漸擴大。

從這幾次轉移過程可見,政策因素和市場因素是引導全球晶圓代工產業轉移的兩大主導因素。政策方面,美國政府出臺《芯片與科學法案》,投入巨額資金扶持本土半導體產業發展,同時將關稅作為引導晶圓代工轉移的手段。從表象看,晶圓代工產業在美國設廠,能更貼近客戶,縮短供應鏈周期,更好響應市場需求。

然而,此次美國引導的晶圓代工產業轉移面臨諸多阻礙。除了前文提到的成本劣勢,人才劣勢和產業鏈劣勢也十分明顯。盡管美國有一定科研人才基礎,但晶圓代工產業需要大量熟練技術工人和工程師,從各產業情況來看,美國在技術工人和工程師方面存在明顯人才斷檔,缺口巨大。并且,美國在晶圓代工配套產業鏈方面,短期內難以達到亞洲的完善程度,這將影響晶圓代工產業的生產效率和成本。當前,美國的晶圓代工產業處境尷尬,一方面,中國大陸通過限制關鍵原材料(如鎵、鍺)出口、加速成熟制程自主化,降低了美國在成熟工藝方面的收益;另一方面,臺積電雖被迫轉移先進技術,但通過 “技術迭代時間差” 策略(如臺灣保留 1.4 納米研發),維持部分技術代際優勢?,導致美國工廠難以充分享受技術紅利。

綜合來看,臺積電此次 1000 億美元的投資更多是一種表態,是一種周旋策略,實際投入多少仍有待觀察。目前,美國晶圓制造產業中,格芯占比僅為 5%,英特爾約為 0.3%,臺積電美國工廠規模可忽略不計,這一水平相較于 2022 年的 6.58% 有明顯下滑。因而,美國此次力推的晶圓代工產業轉移,大概率難以取得理想成果。

-

臺積電

+關注

關注

44文章

5738瀏覽量

168874

發布評論請先 登錄

臺積電進入“晶圓代工2.0”,市場規模翻倍,押注先進封測技術

2024年晶圓代工市場年增長22%,臺積電2025年持續維持領頭羊地位

被臺積電拒絕代工,三星芯片制造突圍的關鍵在先進封裝?

全球晶圓代工第四次大遷徙?臺積電千億美元豪賭美國

全球晶圓代工第四次大遷徙?臺積電千億美元豪賭美國

評論